|

|

|

||||||||

|

|||||||||

| Die

1970er-Jahre waren bei HiFi so etwas wie das Zeitalter der

Aufklärung. Es gab seriöse Medien, engagierte

Persönlichkeiten und breites Interesse für ehrliche

Klangwiedergabe in Stereo. Ein Aufklärungsbuch für Einsteiger erschien damals bei dva unter dem Titel "Der Klang macht die Musik". Der Autor (Alexander Spoerl) erklärte da auch die unterschiedlichen Lautsprechersysteme, z.B., dass es bei Rundfunkanstalten schon "Abhörschränke" gebe, die für jeden Kanal eigene Verstärker enthielten und dass das auch im privaten Bereich der letzte Schrei sei. Über die Konstrukteure schreibt er dann wörtlich: "Und als nun in den Boxen die ihnen eigenen Verstärker steckten, gingen sie konsequent noch einen Schritt weiter: Die eingebauten Verstärker tasten die Membran ab, prüfen, ob die auch genauso schwingt, wie ihr an Impulsen zugeschickt, keinen eigenen Unfug anstellt, überwachen sie und regeln im Notfall so schnell zurecht, daß eventuelle Fehler gar nicht erst in Ihr Ohr gelangen ('motional feedback')." Da Aufklärer aber auch Realisten sind, beginnt nach diesem Höhenflug der nächste Absatz: "Und darum zurück auf die Erde: Beredte Händler bügeln Sie - die Naiven - mit Fachwörtern nieder." (Es folgt eine Aufzählung von Sprüchen, die damals benutzt wurden, heute aber in sozialen Medien noch übertroffen werden.) Mit der Formulierung "... abtasten, damit die Membranen keinen Unfug anstellen ...") ist eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Warum aber treibt eine Membran überhaupt "Unfug"? Da wären zunächst die üblichen Verdächtigen: Resonanzen und harmonische Verzerrungen (oft "Klirren" genannt). Da gibt es aber noch eine Spielverderberin, die so raffiniert arbeitet, dass man nicht gerne darüber spricht. Sie heißt "Intermodulation" und tarnt sich so geschickt, dass klangliche Abstimmung ebensowenig hilft wie Verstärker oder Kabel. Zu hören ist sie aber permanent: Sie ist der Schleier, der konventionelle Boxen immer "irgendwie boxy" klingen lässt, ohne dass man sagen könnte, es seien die "Höhen zu hell", die "Mitten zu strähnig" oder die "Bässe zu saftig". Dabei ist sie keine geheimnisvolle dunkle Kraft, sondern einfache Mechanik: Jedes Musikinstrument erzeugt seine Klänge völlig frei und unabhängig davon, wie die Teile in anderen Instrumenten gerade schwingen. Ganz anders beim Lautsprecher: Seine Membran soll all diese Bewegungen gleichzeitig ausführen und dieses "mechanische Multitasking" kann ohne Kontrolle nicht wirklich funktionieren. Die Bewegung hängt nämlich davon ab, in welcher Position die Membran gerade steht und wie schnell sie sich bereits bewegt. Wenn bei einem Lautsprecher mehrere Bewegungskurven gleichzeitig ausgeführt werden sollen, dann vermischen ("modulieren") sie sich gegenseitig, weshalb das dann "Intermodulation" heißt. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass mechanische Bewegungsabläufe durch Sensoren zu kontrollieren sind. Unsere Alleinstellung ist dann auch nicht, dass wir eine Regelung einsetzen, sondern wie wir sie für Lautsprecher weiterentwickelt haben. |

|

Hintergrund Das Prinzip, wie Schall empfangen wird, ist einfach: Wir messen kleine Druckschwankungen an einem einzelnen Punkt. Helmholtz hatte einmal den Vergleich gebraucht, das sei, als beobachte man eine Welle auf dem Ozean in einem Ausschnitt, der so klein ist, dass wir keine Welle, sondern nur die Schwankung der Wasserhöhe erkennen. Und er fragte staunend, wie es möglich ist, daran ganze Wellenformen bis zu deren Ursachen zu erkennen. Es ist wirklich erstaunlich, wie und wie dicht hier Informationen verpackt und verschlüsselt sind, nur um sie seriell durch die Luft übertragen zu können. Zur Wiedergabe werden diese Druckschwankungen vom Mikrofon geliefert und vom Lautsprecher wieder in mechanische Bewegung zurückverwandelt. Da die gesamte Information in diesem Bewegungsablauf enthalten ist, liegt die HiFi-Vermutung nahe, dass die Präzision dieser Wandlung wichtig sein dürfte.

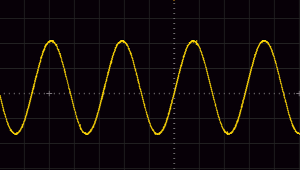

Was wird geregelt? Was nicht geregelt werden muss, sind Lautstärke ("Dynamik"), Frequenz- und Phasengänge ("Zeitverhalten") und vieles, was landläufig "Abstimmung" genannt wird. Dazu braucht man keine Regelung, das geht viel einfacher und digital fast grenzenlos durch Steuerung ("Filterung"). Was mit Sensoren kontrolliert und geregelt werden muss, ist die mechanische Bewegung der Lautsprechermembran. Ein Lautsprecher soll nämlich nicht „schwingen“,  sondern

einer vorgegebenen Bahn folgen, bei einem Musiksignal zum Beispiel

innerhalb einer Millisekunde(!) einer solchen Kurve:

Das Musiksignal (Luftdruckänderungen, Membranbewegung) hat keine Frequenz und keine Phase. Es ist einfach eine Kurve, die vom Lautsprecher fehlerfrei mechanisch nachgefahren werden soll. So einfach und so elementar ist die Aufgabe der Bewegungsregelung. (Anmerkung zu "Frequenzen", "Magnituden", "Phasen") Die Technik im Einzelnen Bei relevanten Auslenkungen (also besonders im Mittel- und Tieftonbereich) weicht die mechanische Bewegung (Auslenkung) deutlich vom Sollwert ab. Durch diese "Nichtlinearität" stören sich die Bewegungen verschiedener Töne gegenseitig und mischen sich untereinander. (Die Bewegung der Membran wird übrigens vom Strom durch die Schwingsspule bestimmt, nicht von der Spannung an den Lautsprecheranschlüssen.) |

|

Dies lässt sich in einem einfachen Experiment zeigen: Als Beispiel geben wir Töne von 30Hz, 80Hz und 110 Hz auf die Tieftöner einer FM 3 und messen mit einem handelsüblichen Bewegungssensor die Bewegung der Membran. Mit einem Spektrumanalysator kann man dann die tatsächliche Bewegung der Membran, also die abgestrahlten Töne darstellen. Für diesen Versuch schalten wir zunächst die Sensoren ab, so dass der Lautsprecher wie ein normaler ungeregelter Lautsprecher arbeitet:  (x-Achse: Frequenz, y-Achse: Pegel) "What you see is what you hear": Die drei großen "peaks" sind die eingespeisten Töne bei 30 Hz, 80Hz und 110Hz. Zusätzlich entstehen aber eine Reihe weiterer Frequenzen, die im Originalsignal nicht vorhanden und schlicht Fehler sind. (Nicht einmal die drei Grundfrequenzen werden korrekt wiedergegeben, sie sollen nämlich gleiche Magnitude (Höhe der peaks) haben. Diese artefakten Mischprodukte sind abhängig von Frequenz und Pegel der Grundtöne, ändern sich also, wenn sich die Frequenzen oder die Pegel der Grundtöne ändern. (Bei Musik somit ständig.) Man muss kein Technikexperte sein, um zu vermuten, dass so keine klare Klangwiedergabe gehört wird. Sie führen einfach zu Intransparenz, die sich weder durch Lautstärke noch durch Zugabe von Höhen übertönen lässt. Die "schwarze" Kunst des Lautsprecherbauens besteht überwiegend darin, dieses Tongemenge zu gewünschen Klangbildern "abzustimmen". Ein weites Feld, auf dem beliebig viele Blüten gedeihen, die dann in der Sprache von Sommeliers geschildert werden. Besonders beliebt ist der "Oberwellentrick": Durch Zugabe von Tönen mit der doppelten und der dreifachen Frequenz der Grundwellen entsteht der Eindruck von "Wärme", mit dem sich die Anmutung von Bassstärke suggerieren lässt, ohne dass die tiefen Töne tatsächlich vorhanden sind. Wir bleiben lieber bei der "weißen" Kunst und schalten in dem gleichen Versuchsaufbau mit gleichen Frequenzen und Pegeln die Sensoren ein. Die Bewegung der Membranen sieht dann so aus, wie man es eigentlich erwartet:  Diese Effekte sind so deutlich zu hören, wie sie zu sehen sind. In den folgenden Abschnitten geht es um ihre Ursachen und die Wirkungsweise der Regelung. |

| Was ist Regelung? Regelung ist eigentlich ganz einfach: Sie ist keine spezielle Technik, sondern als "negative Rückkopplung" (korrigierende Rückstellung) das umfassende Prinzip, das in der ganzen Welt die Ordnung vom Chaos der "positiven Rückkopplung" (dem selbstverstärkenden Kippeffekt) trennt. (Leider sind die technischen Begriffe "Gegenkopplung" und "negative Rückkopplung" sprachlich so ungeschickt, dass sie mit "negativ" als Werturteil verbunden werden können.) In der Technik kann Regelung mit Sensoren und Elektronik die Eigenschaften mechanischer Systeme entscheidend verbessern. (ESP im Auto, CNC-Werkzeugmaschinen.) Bei Lautsprechern ermöglicht sie eine elegante Aufgabenteilung: Verstärker und Lautsprecher sorgen für die "Power" und Sensoren für deren Kontrolle. Mathematisch betrachtet ist die Regelungstheorie nicht ganz trivial. Praktisch folgt daraus einfach, dass Regelung nicht ein "Trick" ist, um aus einer schlechten Mechanik (z.B. Lautsprecherchassis) eine gute zu machen. Ganz im Gegenteil kann die Regelung ihre Stärke erst dann voll ausspielen, wenn auch die Mechanik dafür entwickelt wurde und auf diesem hohen Niveau "mitspielt", d.h, die Lautsprecherchassis dafür gebaut werden. Als Pioniere für sensorgeregelte Lautsprecher haben wir das Wissen, die Erfahrung und die Begeisterung, dieses überlegene Konzept in seiner besten Form zu realisieren. |

| Was ist Steuerung? "Steuerung", auch "Filterung" genannt, sind fest einprogrammierte Entzerrungen (analog oder digital) ohne Rückmeldung der tatsächlichen Ergebnisse. Mit Steuerung kann man lineare Fehler (z.B. Frequenz- oder Phasenverläufe) kompensieren und sie wird in praktisch allen Aktivlautsprechern (auch von uns) eingesetzt. Mit Steuerung können auch weniger gute Lautsprecher bereits deutlich verbessert werden. Regelung und Steuerung können gleichzeitig arbeiten und Steuerung kann die Arbeit der Regelung sogar unterstützen. |

|

Was kann Regelung? Sie korrigiert zunächst den Bereich der "linearen" Fehler. Das sind die viel diskutierten Effekte um Frequenz- und Phasenverlauf. Im Gegensatz zur "Steuerung" wirkt sie aber auch bei komplex verbundenen Fehlerursachen und auch dann, wenn sich die mechanischen Parameter des Lautsprechers ändern (mit Zeit, Temperatur, ...). Sie erfasst auch die "nichtlinearen" Fehler. Das ist der grobe Fehler durch den nichtlinearen Antrieb und die Gruppe vieler kleinerer mechanischer, elektrischer und magnetischer Nebeneffekte. Für diese existiert oft keine inverse Übetragungsfunktion, so dass sie ohne Sensorik nicht kompensierbar sind. |

| Lautsprecher sollen keine Musikinstrumente sein. Ein Lautsprecher soll das elektrische Musiksignal in die entsprechende mechanische Bewegung abbilden. Im Gegensatz zu Musikinstrumenten soll bei Lautsprechern also nichts "schwingen" oder "klingen". |

| Wenn Boxen "boxy" klingen (1). Dann liegt das zunächst daran, dass (ungeregelte) Lautsprecher schwingungsfähige Systeme mit einer nichtlinearen Übertragungsfunktion sind. Die hörbare Folge ist, dass sie dem Musiksignal eigene Klänge (Resonanzen und Oberwellen) hinzufügen, die im Original nicht vorhanden sind. Bei Musikinstrumenten bestimmen die harmonischen Oberwellen die Klangfarben eines Instruments. Wenn Lautsprecher (durch Zugabe eigener Oberwellen) dieses Spektrum verändern, spricht man deshalb von "Verfärbung". Speziell im Bassbereich sind überwiegend "warme" Farbtöne beliebt und werden dann auch "räumlich" oder "musikalisch" positiv konnotiert. Sie sind aber Fehler und so etwas wie der "klangliche Zuckerzusatz" zur Gestaltung von "Sound". |

| Wenn Boxen "boxy" klingen (2). Dann liegt das entscheidend daran, dass die Nichtlinearität ungeregelter Lautsprecher nicht nur Obertöne erzeugt, sondern auch zu "Intermodulatioen" führt: Wenn mehrere Töne gleichzeitig wiedergegeben werden (bei Musik also ständig), dann färben ("modulieren") sich diese nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig. Der technische Begriff dafür ist "Intermodulation" und bedeutet klanglich, dass unterschiedliche Musikinstrumente voneinender abhängen, also miteinander vermischt werden. Ein herausragendes Merkmal unserer Lautsprechertechnik ist, dass sie diese Abhängigkeiten extrem reduziert und die Klänge unterschiedlicher Instrumente und Stimmen so klar voneinander trennt. |

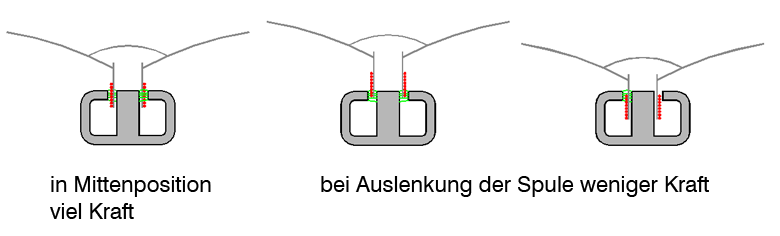

| Technischer Hintergrund der Lautsprecherregelung. Der "elektrodynamische Lautsprecher" ist 150 Jahre alt und noch noch immer ein überzeugendes Prinzip. Er hat aber ein grundsätzliches Problem: Die Länge der "Schwingspule" und die Höhe des Magneten sind begrenzt. Dadurch ändert sich die antreibende Kraft mit der Auslenkung. Das Verhältnis von antreibendem elektrischem Strom und resultierender mechanischer Auslenkung ist also nicht linear. |

|

| Beim

dynamischen Lautsprecher taucht eine Spule in einen Magneten und

bewegt die Membran sobald ein Strom fließt. |

|

| Die Länge der Spule und die Höhe des Magneten lassen sich nicht unbegrenzt vergrößern. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Strom und Kraft (Hub) bei größerer Auslenkung der Membran nicht mehr propotional. |

| Diesen Effekt kann man an einem praktischen Beispiel leicht erkennen. Die Auslenkung kann man ganz einfach mit einem handelsüblichen Laser-Abstandssensor bei verschiedenen Stromstärken messen. Bei einem bekannten HiFi-Tieftöner (18cm, "Langhub"-Ausführung) ergibt sich dann folgende "Kennlinie" (grüne Kurve): |

|

| Der

korrekte Zusammenhang zwischen Strom und Auslenkung wäre die

blaue Strecke. Die gemessene Kurve (grün) weicht aber schon ab etwa +/-

1mm Hub deutlich vom Sollwert ab. Man erkennt zusätzlich eine "Hysterese", also unterschiedliches Verhalten, je nachdem ob sich die Membran nach vorne oder nach hinten bewegt. Sie entsteht durch die Materialeigenschaften von Gummisicke und Zentrierung und ist einer der Effekte, die nicht eindeutig bestimmt und deshalb einer (analogen oder digitalen) Steuerung nicht zugänglich sind. (Anm.: Die Hysterese wird kleiner, wenn der Lautsprecher ein paar Minuten spielt, Sicke und Zentrierung also "durchgewalkt" werden und so weniger plastisch reagieren. Das könnte die Beobachtung erklären, dass ungeregelte Lautsprecher "eingespielt" werden sollen.) Regelung fragt nicht, wie ein Fehler entstanden ist, oder ob man ihn kompensieren kann, sondern korrigiert ihn einfach an Hand der tatsächlichen Ergebnisse. Sie kümmert sich um die Ursachen, nicht nur die Symptome. |

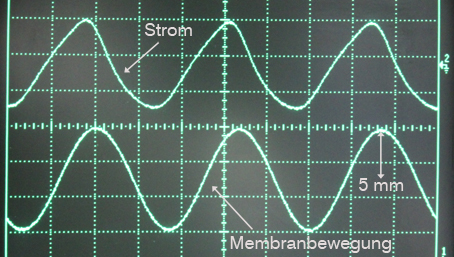

Werden

in dem gleichen Versuchsaufbau Strom und Hub nicht zusammen

als X-Y-Kennlinie geschrieben, sondern als einzelne Kurven dargestellt, sieht das

Ergebnis so aus: Die Sinuskurve (Strom) wird also in der Auslenkung so verformt, wie man es nach der Kennlinie erwartet, oben und unten durch nachlassende Kraft "abgeflacht". Techniker wissen, wie dadurch Nebentöne (Oberwellen) entstehen, deren Stärke als "Klirrgrad" in Prozent angegeben werden kann. Oft wird diskutiert, ob und ab welcher Stärke der "Klirrfaktor" unwichtig sei oder gar angenehm ("warm") klänge. Dabei wird geflissentlich übersehen: Diese "harmonischen" Oberwellen bestimmen die Klangfarben der Musikinstrumente. Bei nichtlinearen Lautsprechern ändern sich die Klangfarben also ständig mit der Membranauslenkung. Man kann sich auch ohne Fachkenntnisse vorstellen, dass ständige Farbwechsel während des Musikspielens vielleicht effektvoll klingen, aber nicht im Sinn der HiFi-Idee sind. |

Wird

nun in diesem Aufbau eine Bewegungsregelung eingeführt, dann

übernimmt der Sensor die Regie und die Verhältnisse werden

umgekehrt: Die Bewegung wird zu einer sauberen Sinuskurve und der Strom

erthält die dafür nötige Kurvenform. |

Am

Beginn des Artikels haben wir auf die Spektren von Intermodulation im

"Frequenzbereich" hingewiesen. Sie ist auch im "Zeitbereich" zu sehen: |

| Die Kurve "Strom" ist ein Signal, das aus einer tiefen und gleichzeitig einer höheren Frequenz besteht. Die Kurve "Membranbewegung" zeigt, was ein ungeregelter Lautsprecher daraus macht: Der Pegel des höheren Tons schwankt mit der Auslenkung des tieferen. Der Grund ist auch hier wieder, dass die Antriebskraft umso schwächer wird, je weiter die Schwingspule durch den tiefen Ton aus der mittleren Position gebracht wird. Auch diese Intermodulation (hier "Amplitudenmodulation") erzeugt (wie "Klirren") im Spektrum Nebenfrequenzen, die im Originalsignal nicht vorhanden sind und durch den Lautsprecher künstlich hinzugefügt werden. Man könnte Intermodulation die hässliche Schwester der harmonischen Oberwellen nennen, da sie nicht im harmonischen Frequenzraster liegt. Sie tritt aber stets gemeinsam mit Harmonischen auf und versteckt sich geschickt hinter diesen. |

Welche Verbesserung ist durch Regelung praktisch erreichbar? Wenn z.B. bei der FM 7 schon ein Test mit einem einfachen Analyzer bei einem Tiefton-Hub von +/- 1,5cm einen Klirrwert von 0,27% anzeigt, dann ist das ein Hinweis, dass sie in einer anderen Liga spielt als konventionelle Lautsprecher. |

Frequenzbereich ab 10 Hz, (untere Kurven: gestrichelt k2, durchgezogen k3, wir bleiben also unter einem Abstand von 50db (entsprechend 0,3%)) |

| Solche

Klirrwerte sind recht ungewöhnlich, aber einfach nur die logische

Konsequenz aus unserem Konzept mit Präzisionssensoren und sehr

hohen Kreisverstärkungen. Entsprechend gering sind die

Intermodulationen, was ein Vorteil auch für Hörer ist, die

harmonische Verzerrungen lieben. Es gibt noch eine Reihe von

Fehlern, die sich nicht so einfach in Kurven darstellen lassen,

z.B. thermische Dynamikkompression, magnetische Verzerrungen oder

Wirbelstromeffekte. Auch diese können in

vergleichbarem Ausmaß

korrigiert werden. Denn Regelung ist keine Filterung

oder Kompensation einzelner Fehler, sondern ein grundlegendes

Prinzip, das den

Lautsprecher umfassend bereinigt. Die Bedeutung dieser Zusammenhänge ist Fachleuten bekannt und kann auch von Laien nachvollzogen werden. Notwendig sind technische Erklärungen aber eigentlich nicht. Die HiFi-Technik hat nämlich einen ganz besonderen Vorteil: Wirkliche Verbesserungen sind wirklich hörbar. "All else is gaslight" (Karajan). |